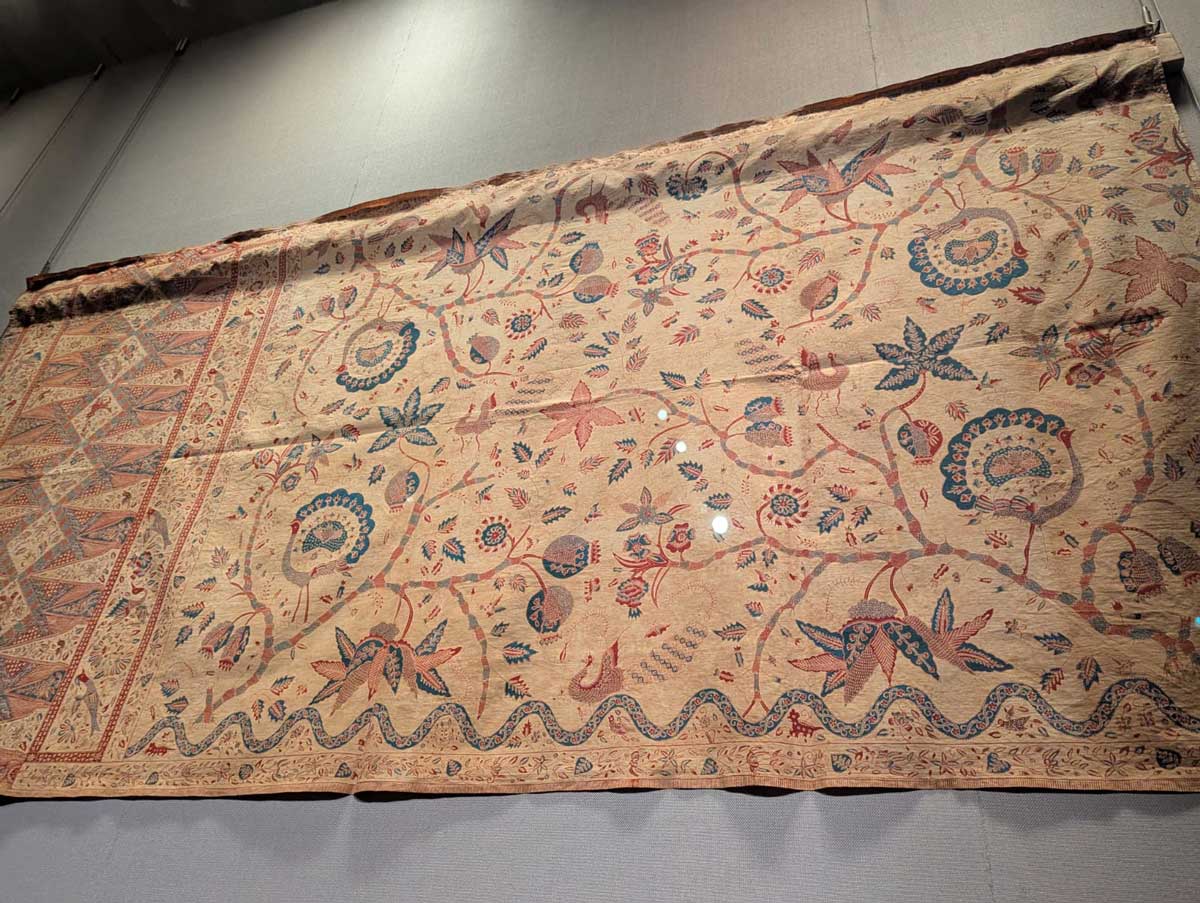

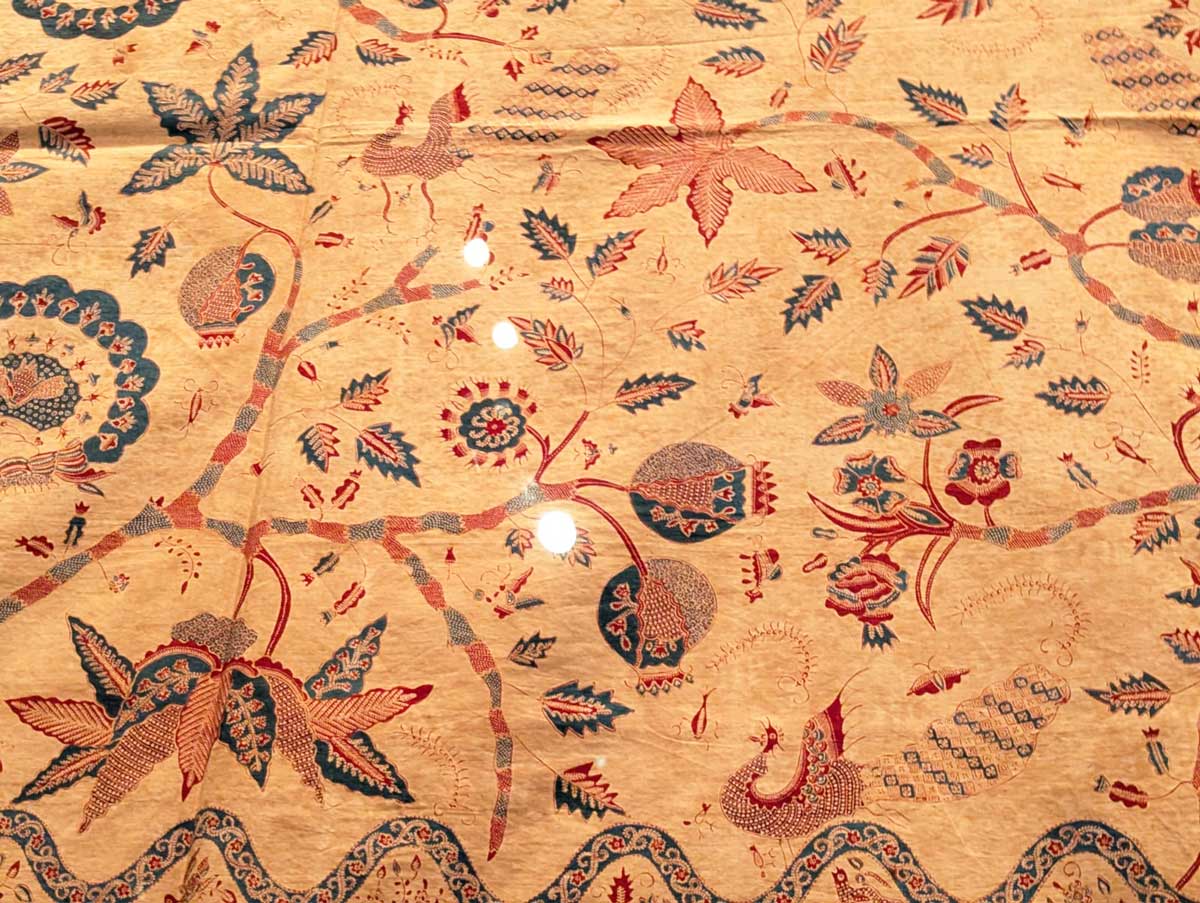

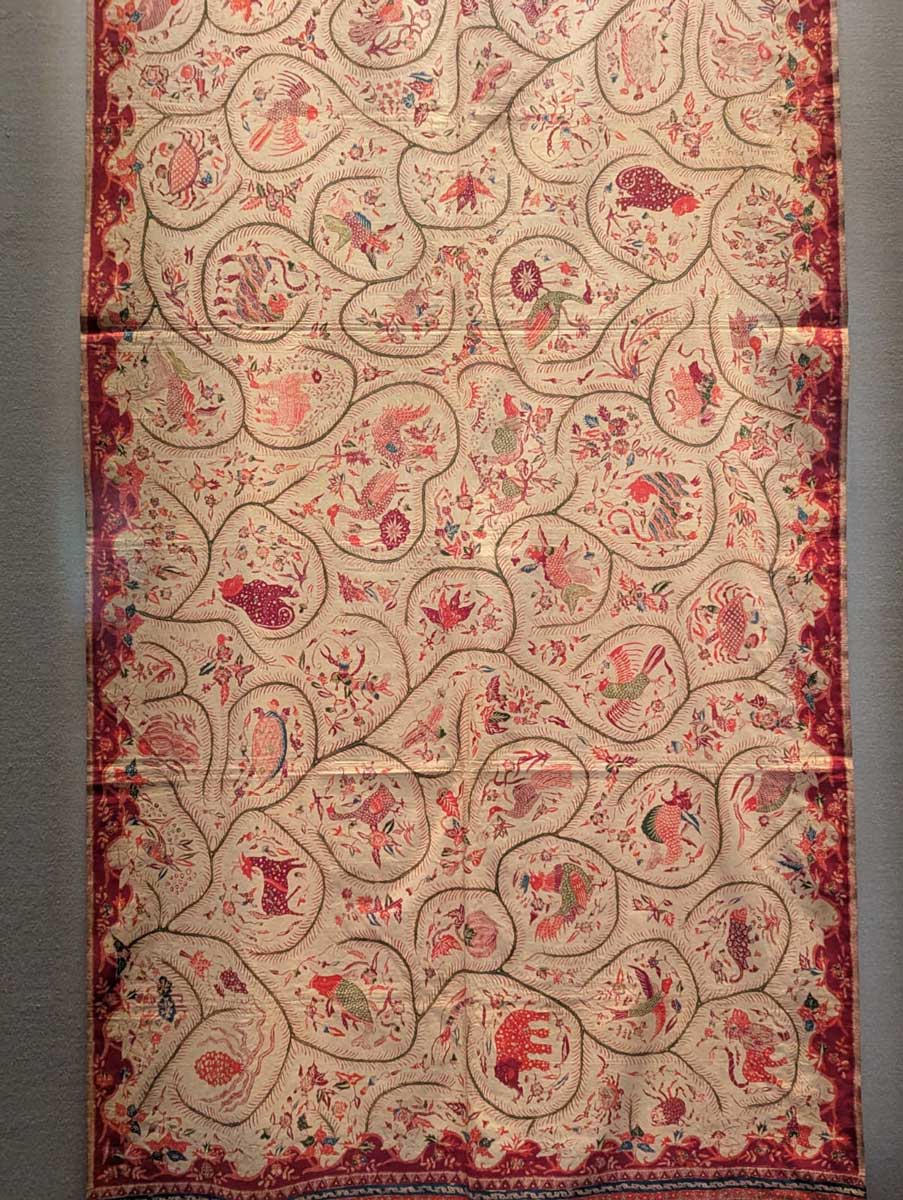

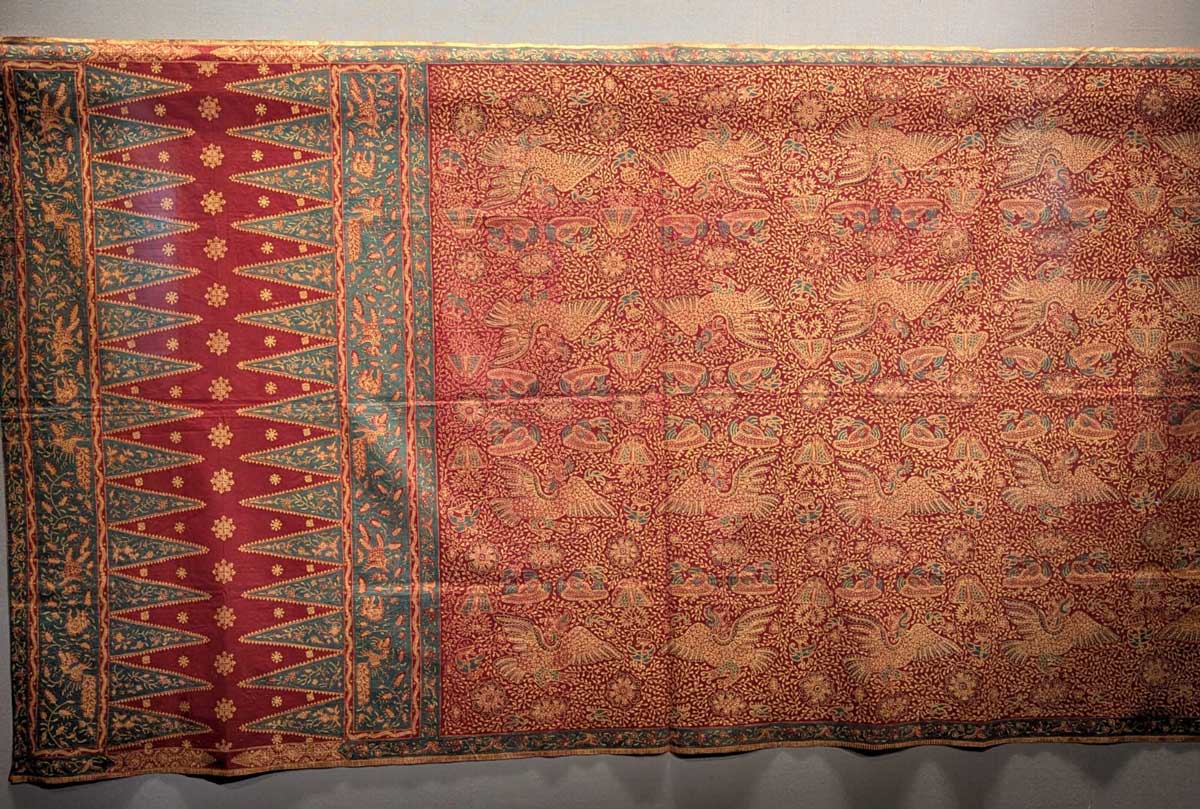

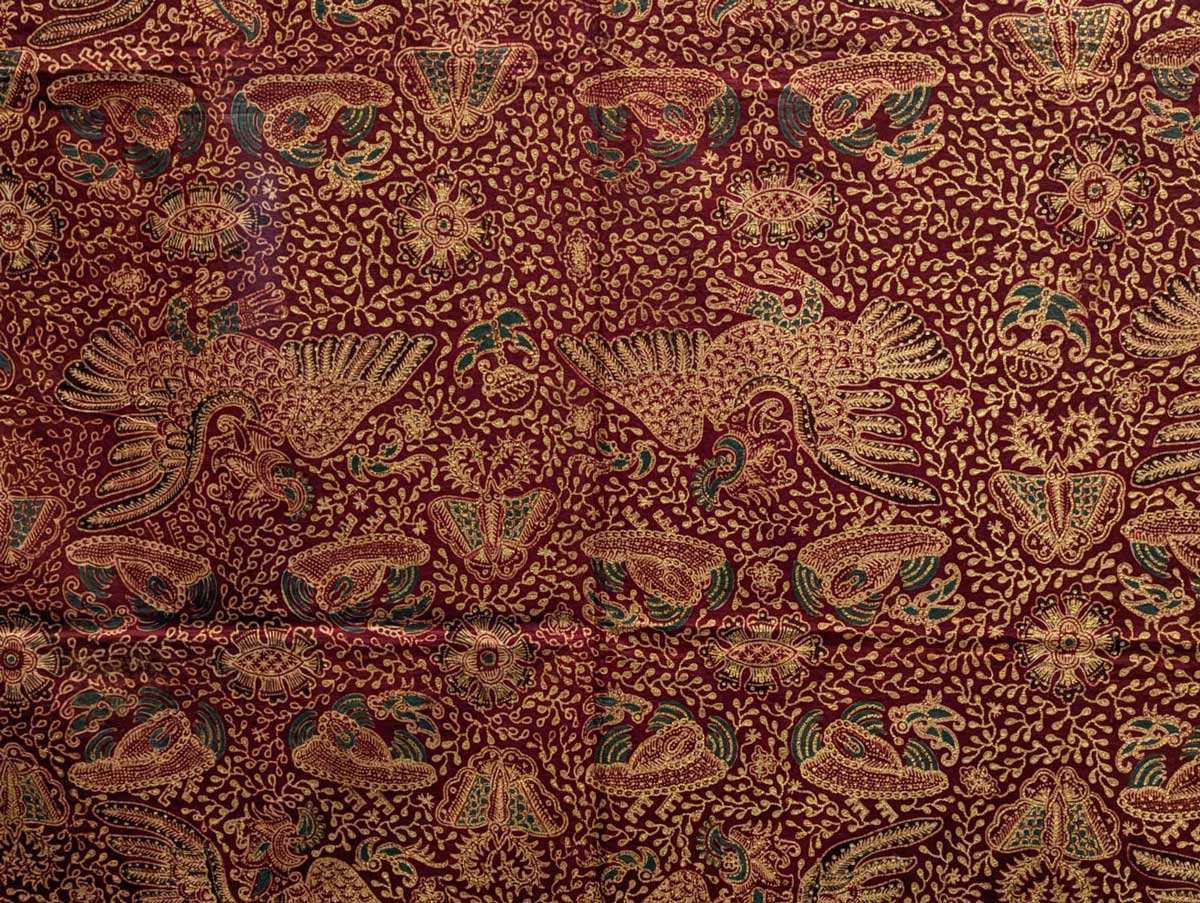

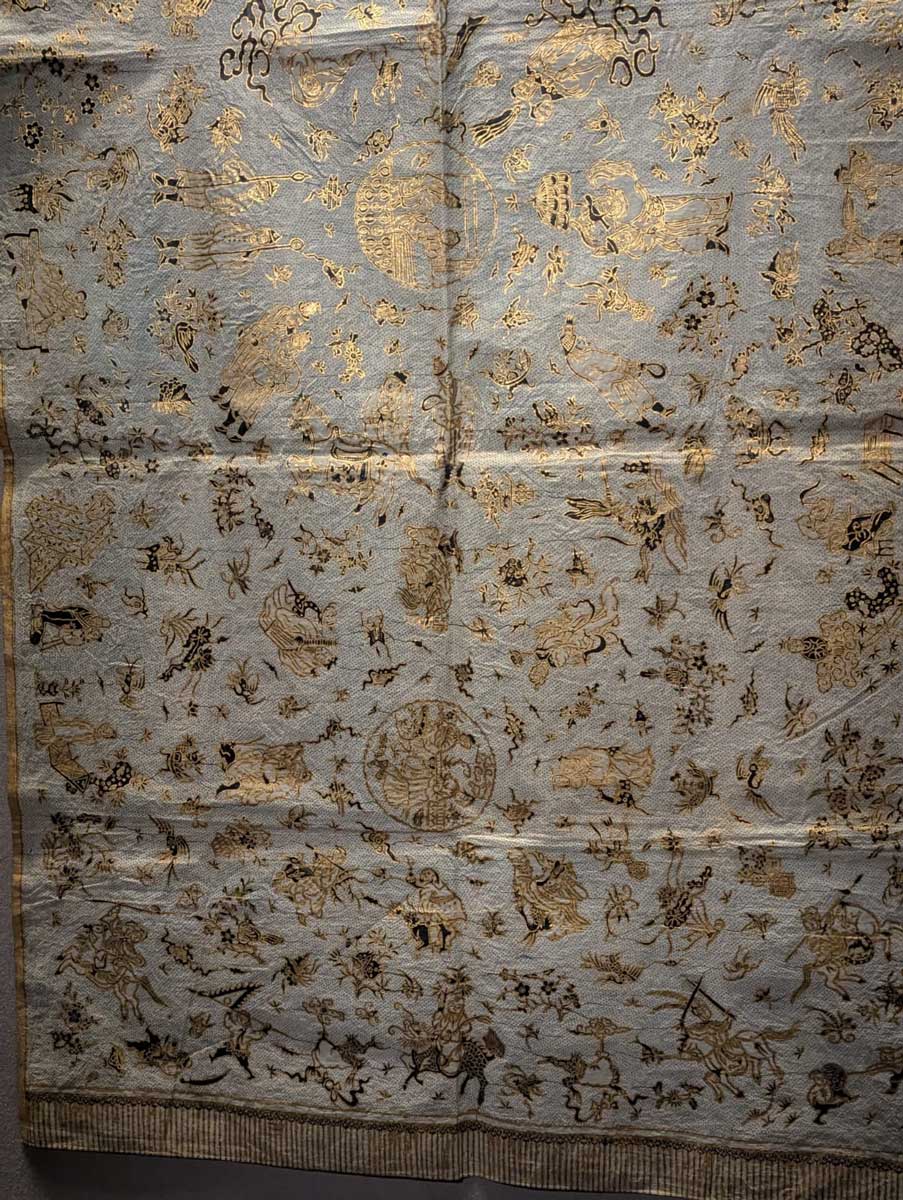

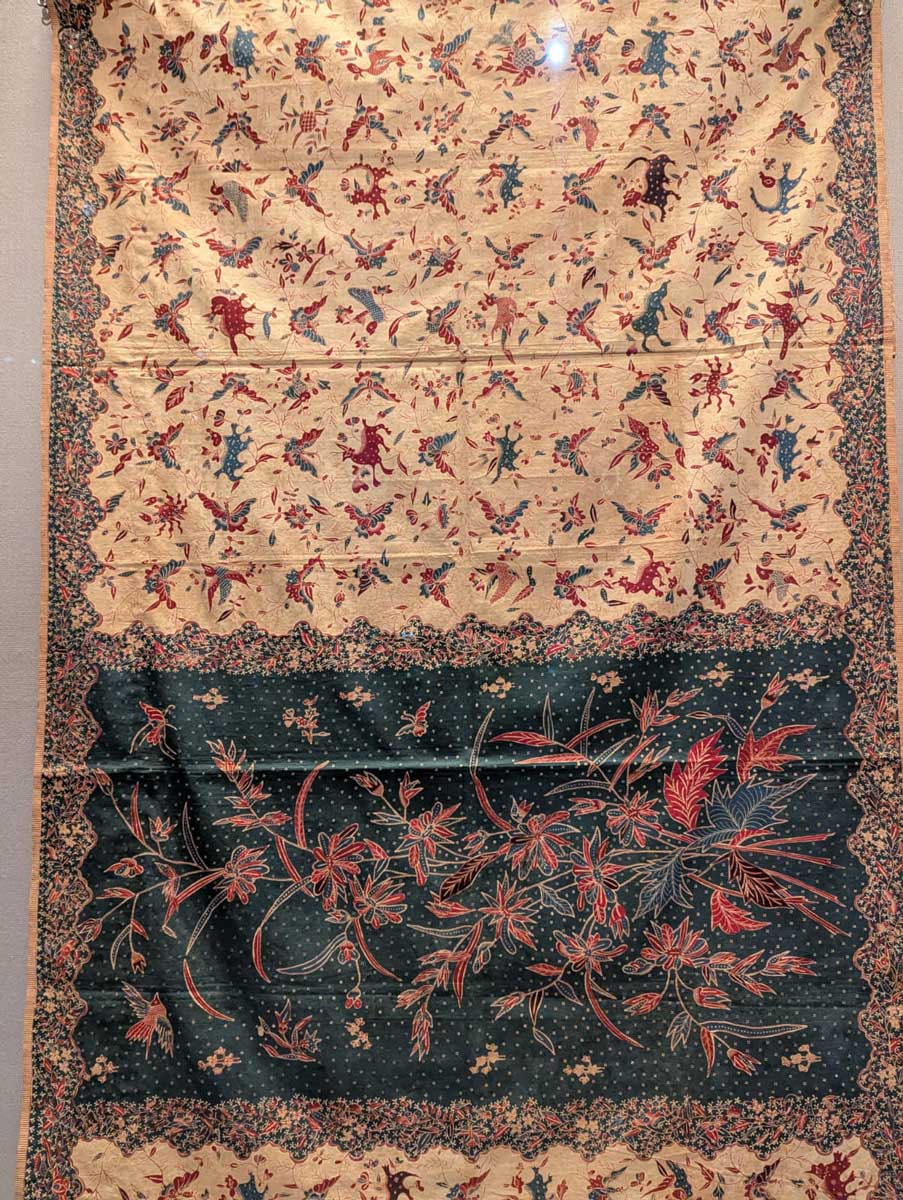

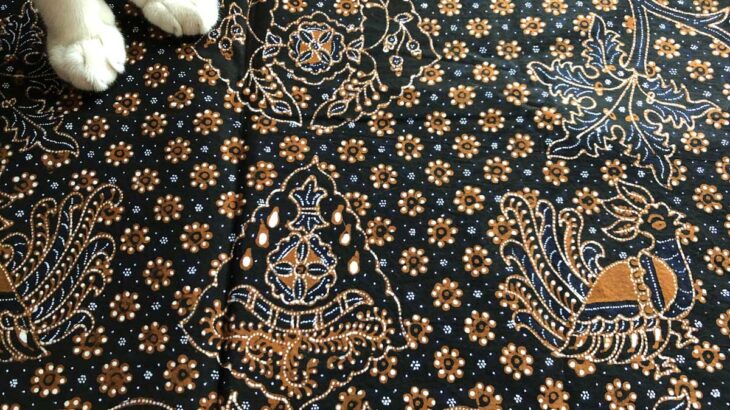

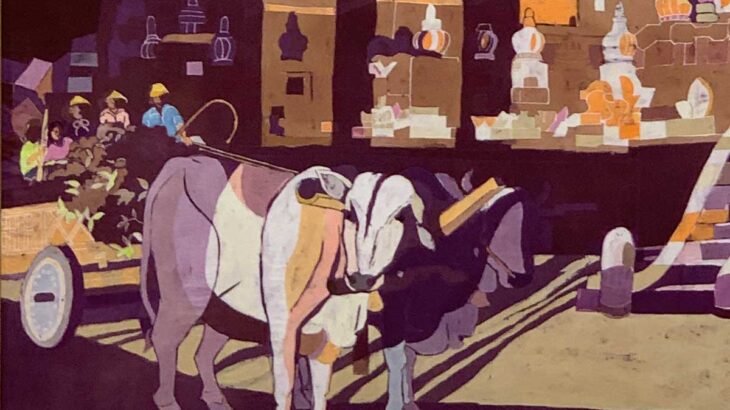

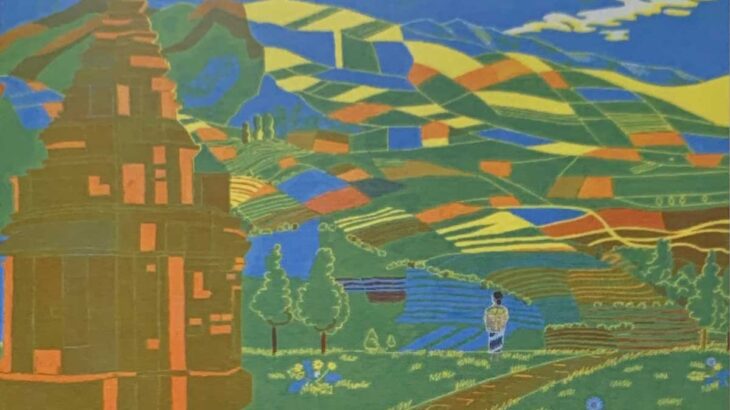

「トーハク」の愛称で知られる東京国立博物館で、「アジアの染織 インドネシアの染織」展が始まった。2025年8月5日から11月3日まで開催している。(写真は吉岡里奈さん撮影)

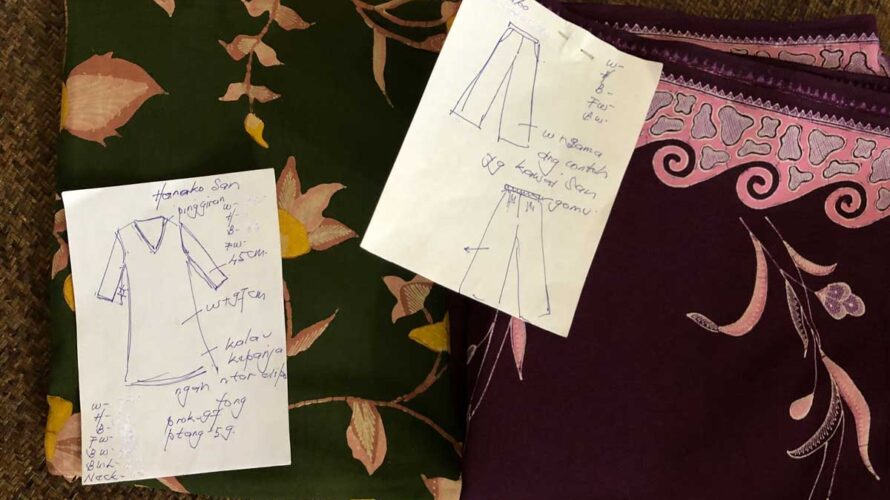

バティックは9枚と、数は多くないが、注目は「サロン(腰衣) 白地花樹鳥獣文様バティック」。賀集由美子さんが「孔雀と石榴。生命樹文様のタペストリー」という記事で書かれているバティックだ。これを直に見られる!

賀集さんはミュージアムショップでこのバティック柄のハンカチを買い、それを基にして自身の工房「スタジオ・パチェ」でバティックを制作した。昔の布の「複製」(レプロ)だが、下絵職人のサプトロさんが下絵を起こし、賀集さんらしい色合いで染められており、新たな作品となって再生している。賀集さんはこの柄を気に入ったようで、タペストリーを何枚か制作しているし、完成はしなかったが、大きな布も作りかけていた。

インドネシア・ジャワ島のプカロガンで19世紀に作られたバティックが、日本に渡って博物館に展示され、それを見た賀集さんの手によって、プカロガンに近いチレボンで21世紀によみがえった。長い長い時を経た「1枚の布にまつわるストーリー」だ。文化の伝播にも似た営み、多くの人の手を経て、国を越えて、受け継がれていく文様や手工芸。

この展示会を早速見に行った吉岡里奈さんが写真を送ってくれた。トーハクまで行けない人のために、下記に写真を掲載する。写真を見たら「かなり行った気になれる」のだが、開催期間は11月までと長いので、行ける人は是非行って、直に見ることをお勧めする。

実は私は「古い布をミュージアムで見る」ことにあまり興味を持てなかったのだが、賀集さんの友人でありバリ島在住のさかきばらしげみさんに「昔のバティックを見た方がいいよ。今のバティックだけを見てバティックを語るのは危険」とアドバイスされた。

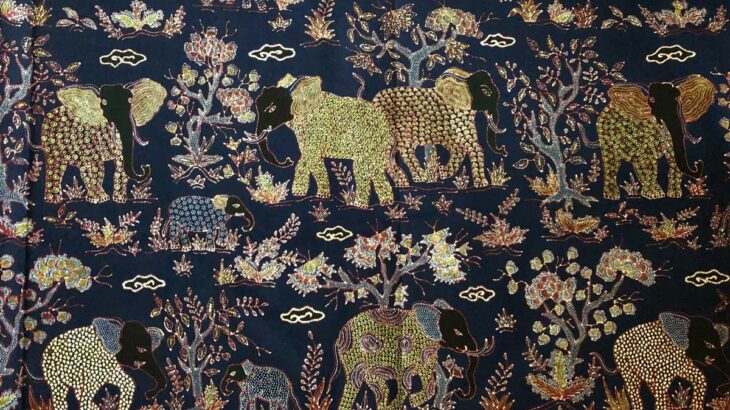

昔のバティックは匠の技に惜しみなく財を尽くし、手間暇かけて作っているよ。布を宝貝でこすって光らせたり。今はもう、道具や材料が手に入らない。昔のような品質の綿布も、草木染めの材料も。だから、昔、作っていたようなバティックは今ではもう作れなくなっている。

「危険」という言葉について、しげみさんの補足。

布というのは一本の糸からすでに物語が始まっています。作り手、買い手、使い手……布というのはいろんな所を旅します。布にも歴史があります。同じような布でも、使い手によって個性が現れます。博物館に大切に保管されていた物などは、時間が止まっているかのごとくそこに存在します。時間が経つことによって、表情も変えていきます。技術的なことだけでなく、その変化を楽しまないのはもったいないし、バティックの本質を伝えるのも半減してしまうので、「危険」という言葉を使いました。「危険」という言葉が適切かどうかわかりませんが。

確かに、送ってもらった古いバティックの写真を見ると、白地は黄ばんで赤や青の色彩は薄れているのだが、なんだか心をつかまれる。賀集さんがこのバティックを見て想像力をかきたてられ「バティックを作ろう」と思った気持ちがわかる気がする。

「孔雀と柘榴」以外にも、賀集さんが好きでよく作っていた動物を絡ませた唐草文様など、「賀集さんっぽいなぁ」と感じるバティックがある。賀集さんはバティックの大きな伝統の中に身を置き、伝統を受け継ぎ、自分の仕事をして、それを後世に残していったのだと思う。

アジアの染織 インドネシアの染織

2025年8月5日(火)~ 2025年11月3日(月・祝)

東京国立博物館 東洋館 13室

https://www.tnm.jp/modules/r_exhibition/index.php?controller=hall&hid=13

コメントを書く