24人によるアンソロジー、「米国のねこ推し本だ!」とワクワクして買ったものの……ねこの起こすさまざまな「魔法」を描いた「感動物語」(カギ括弧付き)が延々と続いて、お腹いっぱい。それも、あまりにも「人間中心」目線なのだ。例えば、子供が溺れているのを教えてくれたねこ。子供が成長して家を出た後で、亡くなっているのを見付ける。「子供を守る役目を終えたのです」(「フランキー、守るねこ」)とか!!!!

ねこを飼っていない人に向けた、「ねこを飼うと、こんなに役に立って、こんなにいいことがありますよ!」というファンタジーか。そして、これを読んで感動する人は、犬(バリ犬以外)を飼えば良いと思う。

24篇中、唯一面白かったのが、「物書きとねこ」(Robert Benson, “Penulis dan Kucingnya”)。ねこの監視により、毎日早起きをして規則的な生活を送る(送らざるを得ない)様子が淡々と書かれている。筆者は「ねこ好きではない」とはっきり書いており、このぐらいの距離感で「ねこ」を捉えている方が面白いのだ。人間に都合の良い「ねこ」としてではなく。

物書きのねこの「モンク」(僧)の仕事は、筆者を朝起こすことだ。それは前夜から始まる。筆者がコーヒーマシンをセットする時に、「アルファ監視所」(台所のテーブルの上)または「ベータ監視所」(冷蔵庫の上)から監視するのだ(何もせず、見ているだけ)。筆者はまた、寝る前に必ず、モンクのカリカリがいっぱいになっているかどうかを確認するのだが、それは、もしも空になっていようものなら、モンクが一晩中、筆者の寝室の扉をガリガリ引っ掻いたり、枕の上を行ったり来たりして、筆者が起きるまで続けるからだ。

状況がありありと想像できて笑えてしまう。うーん、これぞ、ねこ。

ねこ度(5が最高)

=^^= =^^= =^^= =^^= =^_^=

ねこ好きへのお薦め(同)

=^_^=

ねこコメント

ねこ度100%なのですが、ねこはすぐいなくなるし(外飼い、去勢しないので、当たり前!)、ねこが死ぬ話もあるので、安心して読めません。

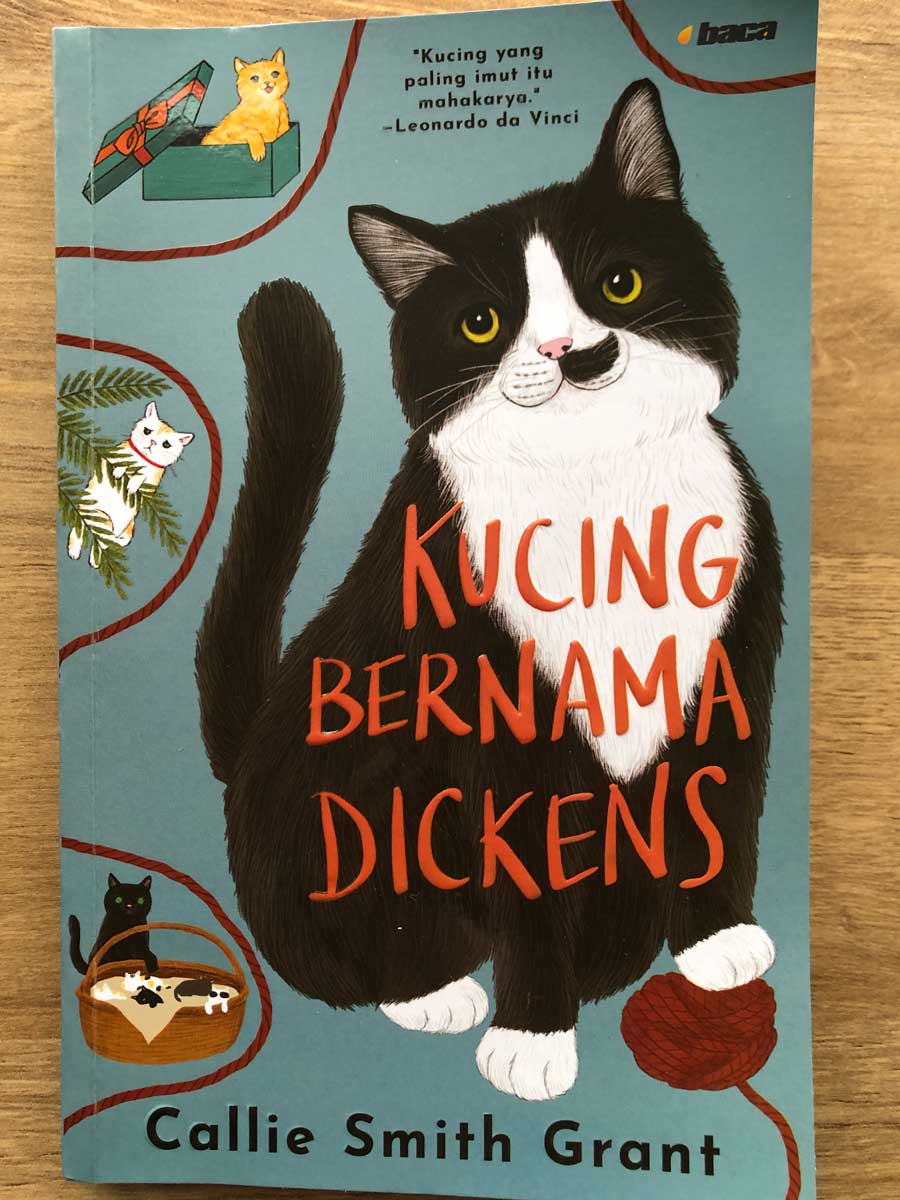

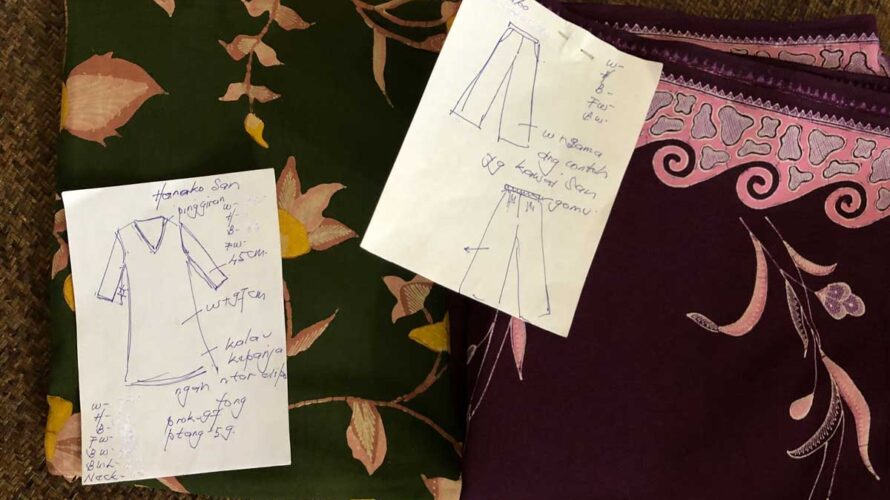

Callie Smith Grant, “Kucing Bernama Dickens”(BACA、2023年)

原書”A Dickens of a Cat: And Other Stories of the Cats We Love”(Baker Publishing Group、2007年)

7万ルピア

![人間中心の「感動物語」にお腹いっぱい 「ねこのディケンズ」[ねこの本]](https://batikucing.com/wp-content/uploads/2025/02/20250202_dickens-730x410.jpg)

![黒ねこ、書店、ミステリーときたら買わない理由はない 「黒ねこの本屋」[ねこの本]](https://batikucing.com/wp-content/uploads/2025/01/tokobukukucinghitam02-150x150.jpg)

![ねこは異次元へのポータル 「ジャワ島で猫の絵など描きながら思ったこと」[ねこの本]](https://batikucing.com/wp-content/uploads/2025/01/yasumi_kucing05-150x150.jpg)

![言葉を超えてあふれんばかりに心に流れ込む 「Flow」[ねこの映画]](https://batikucing.com/wp-content/uploads/2025/03/flow02-150x150.jpg)

![言葉を超えてあふれんばかりに心に流れ込む 「Flow」[ねこの映画]](https://batikucing.com/wp-content/uploads/2025/03/flow02-391x410.jpg)

![ねこは異次元へのポータル 「ジャワ島で猫の絵など描きながら思ったこと」[ねこの本]](https://batikucing.com/wp-content/uploads/2025/01/yasumi_kucing05-730x410.jpg)

![黒ねこ、書店、ミステリーときたら買わない理由はない 「黒ねこの本屋」[ねこの本]](https://batikucing.com/wp-content/uploads/2025/01/tokobukukucinghitam02-730x410.jpg)

コメントを書く