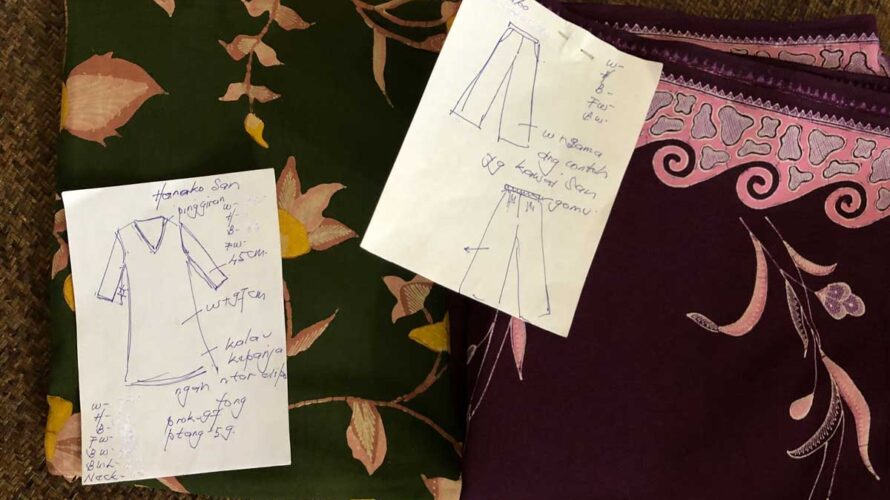

「賀集さんの春ののれん、秋ののれん」で、「賀集さん、『夏』と『冬』ののれんも欲しいです」と書いたのだが、「『夏」と『冬』、ありますよ!」と、「『賀集由美子さんののれん』ハンター」加治屋聡恵さん。

夏ののれん「流水」

「のれんが好きで、『なぜみんな、のれんを求めないんだろう?』と思っていたんです」と聡恵さん。そのコレクションの中から、「これが『夏』です!」と見せてくれたのは、私の持っている「実りの秋」と同じ構図。縦の鎖状に草花を配してあり、色は涼しげな青のグラデーションと白。

上から下へ、流れがあって、「流水」という感じ。風に揺れると、さらに「夏」!

風は目に見えないが、揺れているのれんを見ると、風のそよぎがわかる。風を視覚化し、風で揺れることによって、流れる水となる。涼を与え、「夏」にぴったりののれんだ。

鎖の中の模様は、ブルーグレー、グレー、薄い水色、紺色と、「ほぼ青のグラデーションのみ」で作られている。花の茎や葉も、黒ではなくブルー系だ。一番下の部分だけ黒色を使い、全体を引き締めている。

この色分けの細かさと繊細さを見ると、感嘆のため息が出る。私がチレボンのご遺族から買った「秋」は完成品だと思っていたが、この「夏」を見ると、「まだ未完成で、もっと色を入れる予定だったのだろう」と思わされる。特に一番下の部分は、「夏」の黒色のように、何か色を入れるつもりだったはずだ。

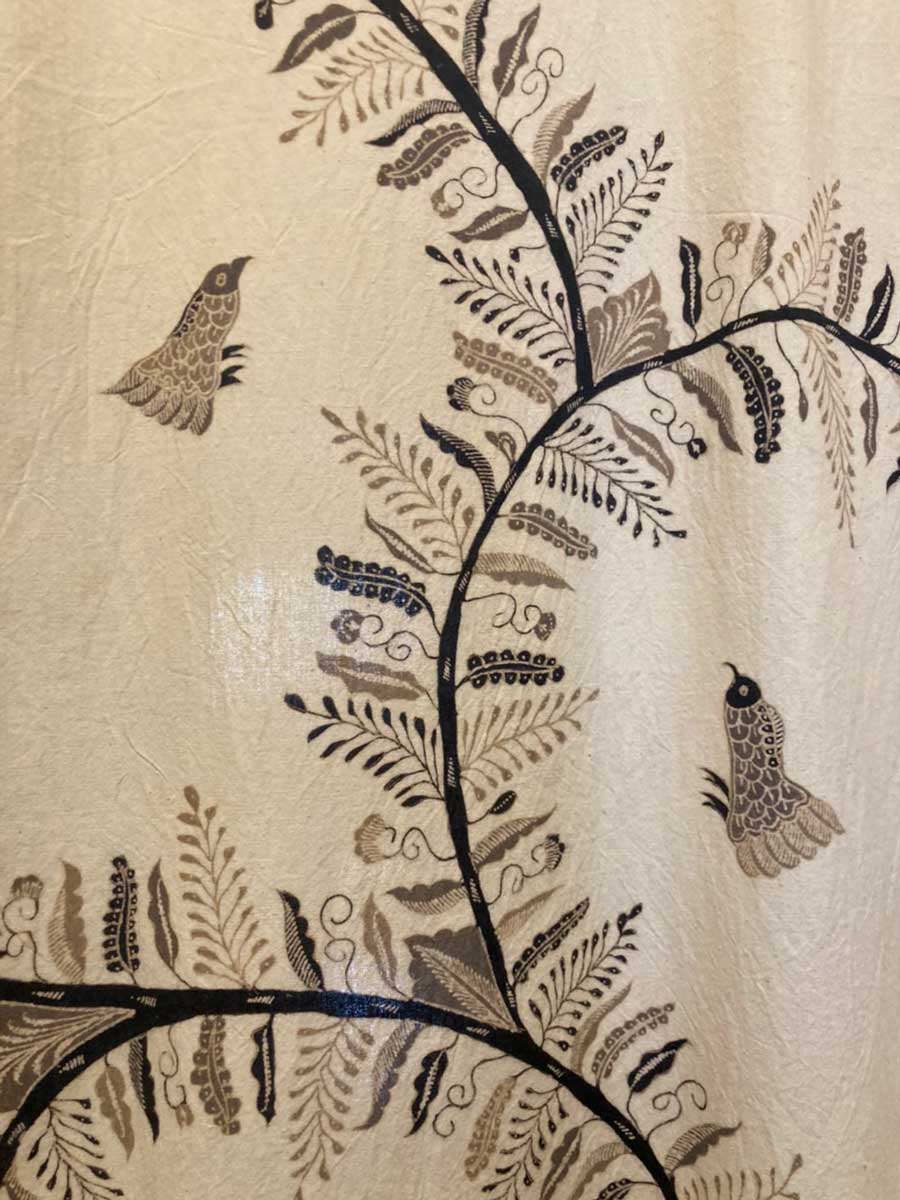

冬ののれん「生命樹と千鳥」

続いて「冬」は、いっさいの無駄をそぎ落としたような「生命樹と千鳥」。この「引き算」は、賀集さんならでは。背景の白が雪景色のようにも見える。その中を上へ上へと伸びゆく蔓。下に根の生えた切り株のような物から伸びて行っているのも面白い。こんな切り株(?)から、伸びゆく力を感じる。「ジャックと豆の木」みたいな。

色も構図も非常にシンプルに見えるのだが、よく見ると、感嘆するほど微妙なグラデーションで作られている。

お正月ののれん「花鳥蝶」

聡恵さんが「これは、お正月」という1枚は、ちょっと丈が短く、まさに「一幅の絵」、日本の襖絵のよう。プカロガンなどの花鳥文様に似ているが、中国風やジャワ風ではなく、「和風」に見えるのが面白い。

右側にいるサギっぽい鳥が鶴のようにも見え、なんだかおめでたい感じがする。のれんの両側に一対の鳥、そして一対の雄蝶・雌蝶。その位置は左右対称ではなく、わざとずらしてある。渋い緑や赤といった、珍しい色合いが使われている。

背景は、上の「冬」と同じく、チレボン・バティックの特徴でもある、潔い白場。それが凜とした印象を与えて、「寒っ! 冷たい!」と思わされる。張り詰めたお正月の空気を感じさせるようなのれんだ。

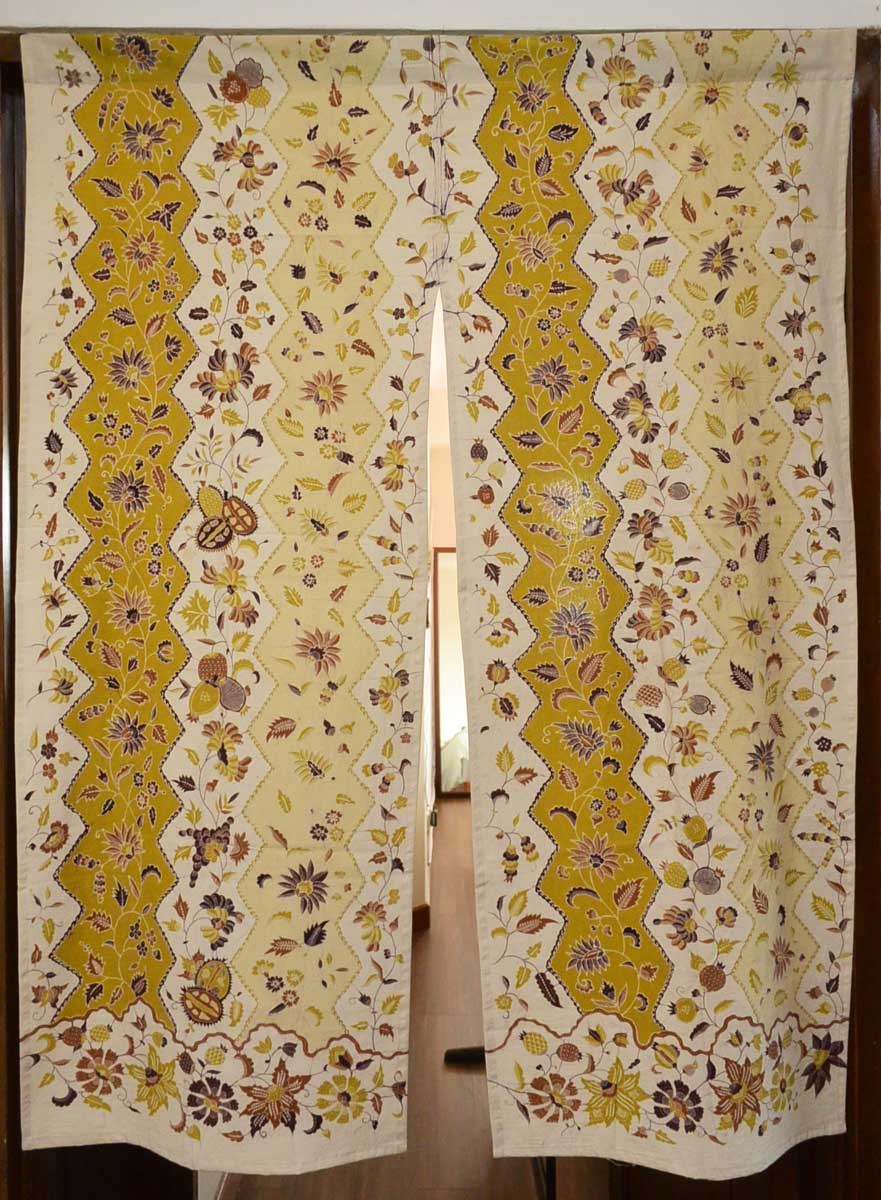

秋ののれん「花手毬」

聡恵さんがお持ちの「秋」は、辛子色と茶色の「花手毬」。花手毬と鳥を交互に配し、真ん中をジッパーのように、わざと途中で折り返しているのがアクセントになっている。門のように見えるほか、上の空間がつながっているので鳥が自由に行き来できるように見える。

賀集さんの世界で、空間を仕切る

こんな風に、賀集さんののれんを見ると、思わず「夏」だの「冬」だの、これは「お正月」だのと言ってしまうのだが、それは、賀集さんののれんが「日本らしさ」や「季節感」を感じさせる、ということではないだろうか。

もちろんモチーフや端模様などにバティックらしさも満載なのだが、日本美術に影響を受けた構図にも見え、近くからよく見ると、まるで日本画のような細かさだ。「バティック」と「賀集さんらしさ」の両方が最も活かされた形の一つが、のれんではなかったかと思う。

賀集さんは2002〜2003年ごろ、聡恵さんに「のれんを作ってみているんですよ」と話し、のれん作りに熱を入れていた。聡恵さんはチレボンへ行くたびに「のれんはないですか?」と尋ね、もしあれば購入していた。しかし、そのうち、聞いても「のれんはないですねー」という答えになり、賀集さんの制作の中心はバティック小物に移っていった。

聡恵さんが「のれん、また作ってください」と頼んでも、「はいはい、そのうちにね」という返事で、「もうのれんは(由美子さんの中で)終わったんだ」と感じたと言う。「終わった」理由が何だったのかはわからない。バティック職人さんの問題だったのか、小物の方が売れるということだったのか、ただ単に「飽きた」「興味が別のことに移った」ということだったのか。

私自身も「のれんは終わり、バティック小物が中心になった」ころから、チレボンへ頻繁に行き始めたので、賀集さんのカインパンジャンはなんとか1枚は買ったものの、のれんは1枚も持っていない。売っているのを見かけたこともない。今回改めて聡恵さんのコレクションを見せてもらい、賀集さんの「作品」としてののれんの素晴らしさ、すごさを、つくづく感じた。

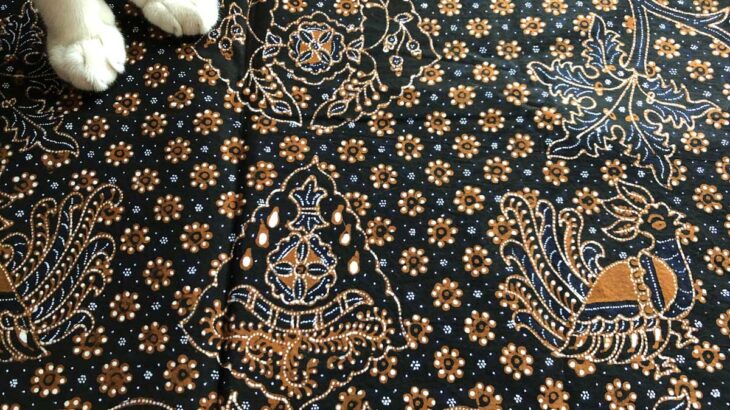

バティックの伝統的な形は「カインパンジャン」だが、「腰に巻いて着用する」というのが本来の用途であり、壁に飾るにしては大きすぎる。模様を繰り返すことも多いので、壁に飾ると、布の大きさと繰り返しがしつこくも感じる。しかし、賀集さんの作ったのれんは日本の家でも使いやすい、ほどよい大きさであり、そのデザインと細かい色分けに、細部まで見飽きることがない。

のれんは限られた構図だからこそ、デザインの自由さや、従来のデザインに寄らない楽しさがあったのではないか。賀集さんの世界観は、もちろんブックカバーや小物でも出せるのだけど、それでは収まりきらない。のれんであれば、自由に遊べる。

加治屋聡恵さん

聡恵さんは「バティックを日本の生活に取り入れる一番良い形がのれん」と考えている。バティックのカインパンジャンを切ってのれんを作ったこともあるが、「一枚の布を切りました」という感じになってしまう。賀集さんののれんは、最初から「のれん」としてデザインされて作られているので、構図も完成されている。賀集さんらしさが凝縮されたような、賀集さんのバティックの素晴らしさが際立つ作品。

聡恵さんがのれんを好きな理由は、「バティックを壁に飾ると、どうしても平面になってしまう。のれんだと裏から見てもきれいで、表と裏の風合いの違いも存分に楽しめる」。それから、のれんは「部屋と部屋を仕切る」、そこで「世界が変わる」というのも好きだ。「空間を仕切る、それも由美子さんの世界で。こんなぜいたくなことはない」。

のれんは一つの世界への入口だから、のれんをくぐる時にはワクワクする。のれんを通るたびに、バティックの美しさ、由美子さんの世界観に触れられる。

加治屋聡恵さん

![賀集さんの「夏」と「冬」 のれんの中の四季[100枚のバティック(41)]](https://batikucing.com/wp-content/uploads/2025/01/satoe_noren_natsu-730x410.jpg)

![蝋のスタンプ[チャップ体験] [100枚のバティック(11)]](https://batikucing.com/wp-content/uploads/2022/10/cap_hanako01-150x150.jpg)

![ゆるい、面白い、小さな世界 バティックのコースター [100枚のバティック(46)]](https://batikucing.com/wp-content/uploads/2025/08/20250802_tatakan-150x150.jpg)

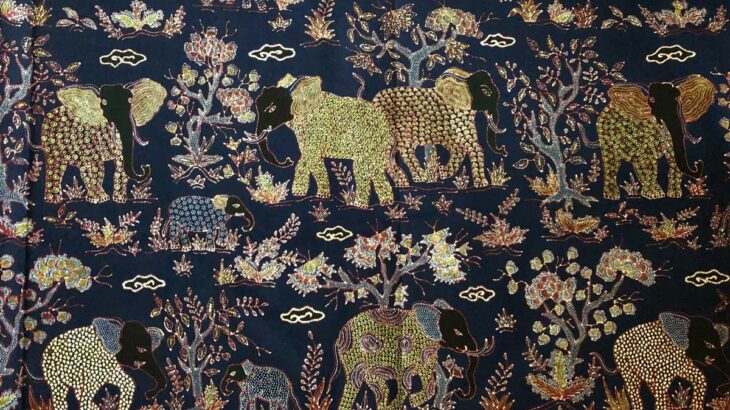

![この多色はどうやって出来るのか?[多色染め解説] [100枚のバティック(21)]](https://batikucing.com/wp-content/uploads/2023/07/batik_ariri_gajah09-150x150.jpg)

![バナナの木[100枚のバティック(48)]](https://batikucing.com/wp-content/uploads/2026/01/20251217_pisang03-730x410.jpg)

![ジャワのおじさんたちの食事風景とねこ [100枚のバティック(47)]](https://batikucing.com/wp-content/uploads/2025/08/20250824_dudung04-730x410.jpg)

![ゆるい、面白い、小さな世界 バティックのコースター [100枚のバティック(46)]](https://batikucing.com/wp-content/uploads/2025/08/20250802_tatakan-730x410.jpg)

![星降る夜のねこの行進 [100枚のバティック(45)]](https://batikucing.com/wp-content/uploads/2025/07/20250724_neko01-730x410.jpg)

![インドラマユの魚バティックにハマり中 [100枚のバティック(44)]](https://batikucing.com/wp-content/uploads/2025/05/20250308_sakana01-730x410.jpg)

![「ねこと書道」のバティック ㊦「書道を邪魔するねこ」全員集合! [100枚のバティック(43)]](https://batikucing.com/wp-content/uploads/2025/03/20250122_hotaru-730x410.jpg)

コメントを書く